Ciencia y Tecnología

Científicos revelan cómo la tabla maya de eclipses mantuvo su precisión por 800 años

Una tabla de eclipses del siglo XI revela que los mayas predijeron fenómenos celestes con menos de una hora de error cada 134 años, utilizando ciclos astronómicos que hoy llamamos saros e inex.

Una tabla de eclipses del siglo XI revela que los mayas predijeron fenómenos celestes con menos de una hora de error cada 134 años, utilizando ciclos astronómicos que hoy llamamos saros e inex.

Mucho antes de que Europa soñara con un telescopio, los mayas ya miraban al cielo en busca de sentido. Hace unos 4.000 años, esta civilización mesoamericana –con idioma, leyes, arte y ciudades monumentales como Chichén Itzá– integró la astronomía en su vida ritual y, en algunos casos, en su arquitectura.

El ejemplo más célebre es la pirámide de Kukulcán, donde durante los equinoccios la sombra de los escalones crea la ilusión de una serpiente descendiendo.

Esta precisión no parece haber sido casual. Según explicó el antropólogo John Justeson a la radiodifusora pública austriaca ORF, fueron los sofisticados calendarios mayas los que permitieron relacionar fenómenos celestes con fechas específicas, probablemente facilitando la planificación de construcciones tan precisas como la pirámide de Kukulcán.

Pero su conocimiento astronómico iba mucho más allá del simbolismo arquitectónico. También contaban con cálculos, tablas y registros detallados.

El Códice de Dresde: manuscrito que predecía eclipses

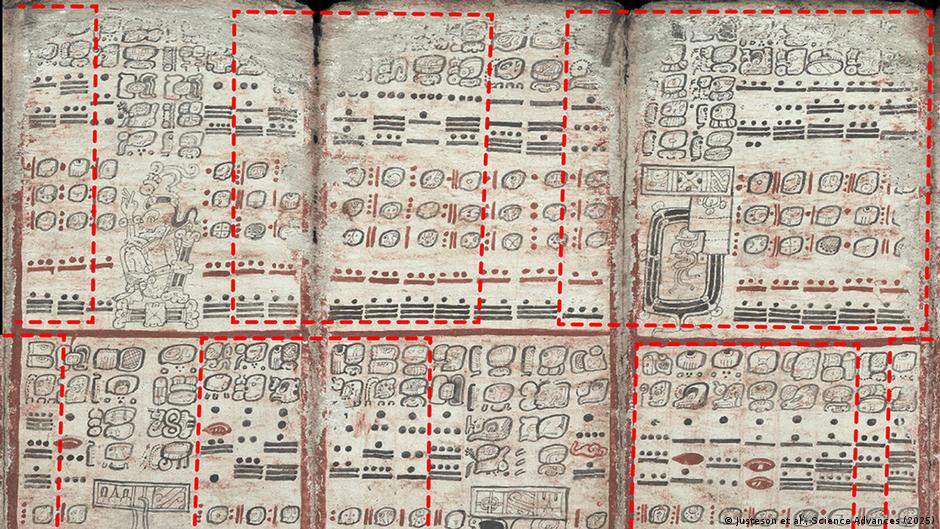

Uno de los documentos más reveladores es el Códice de Dresde, del siglo XI o XII, uno de los cuatro únicos códices mayas jeroglíficos que sobrevivieron a la colonización europea y a la Inquisición española, según reportó Science Alert.

El códice, un volumen de 78 láminas de papel de corteza, dispuesto en pliegues continuos y decorado con ilustraciones, reúne conocimientos sobre astronomía, astrología, estaciones y medicina.

Entre sus secciones más fascinantes destaca una tabla de eclipses que abarca 405 meses lunares –lo que hoy llamaríamos meses sinódicos, definidos por las fases de la Luna–, equivalentes a 11.960 días, y que permitía prever eclipses con notable exactitud.

Sin embargo, como todos los calendarios basados en ciclos astronómicos, el sistema acumulaba pequeñas imprecisiones con el tiempo. Usado literalmente, su precisión disminuiría tras varios ciclos, porque incluso variaciones diminutas terminan desajustando el sistema con el paso del tiempo.

Así, desde una perspectiva moderna, la tabla por sí sola difícilmente habría mantenido predicciones exactas durante siglos. La pregunta, entonces, es cómo lograron los mayas conservar esa precisión. Y ahí es donde empieza lo realmente interesante: en las estrategias que desarrollaron para corregir esas desviaciones.

Ciclos saros e inex: precisión astronómica maya

En un reciente estudio, publicado en Science Advances, Justeson y su colega Justin Lowry han propuesto una hipótesis innovadora: los guardianes del tiempo mayas no usaban la tabla de forma cíclica, reiniciándola desde el inicio una vez llegaban al final.

En lugar de eso, sabían exactamente cuándo y dónde reiniciarla dentro del propio ciclo para mantener la precisión de sus predicciones.

Los investigadores identificaron dos momentos del ciclo lunar que servían para reajustar la secuencia: alrededor de los meses 223 y 358. Según IFL Science, ambos coinciden aproximadamente con los ciclos astronómicos que hoy llamamos ciclo saros (≈ 223 meses sinódicos) y ciclo inex (≈ 358 meses sinódicos).

Según explicó Justeson a IFL Science, estos puntos generaban errores mínimos –de solo unas horas– y permitían que el sistema se mantuviera útil durante siglos.

De hecho, un análisis del estudio sugiere que, aplicando este método, la tabla maya habría podido predecir todos los eclipses solares visibles en su territorio entre los años 350 y 1150 d. C., con un margen de desviación de menos de una hora cada 134 años.

Eclipses y rituales: astronomía con significado espiritual

Este conocimiento no era puramente técnico. En la cosmovisión maya, los eclipses eran eventos cargados de poder simbólico.

En un artículo para The Conversation, la historiadora Kimberley Breuer explica que durante estos fenómenos los gobernantes realizaban rituales de sangría para fortalecer al dios del Sol y preservar el equilibrio cósmico. Observar el cielo no era suficiente: los rituales buscaban acompañar esos ciclos celestes.

El calendario astrológico maya, compuesto por 260 días y utilizado para adivinar el destino y ordenar los rituales, también desempeñaba un papel en la interpretación y predicción de los fenómenos astronómicos.

En el Códice de Dresde, los 405 meses lunares registrados equivalen casi a 46 de estos ciclos sagrados de 260 días, lo que apunta a que estos fenómenos también se enmarcaban en el tiempo ritual maya.

Que esta civilización lograra registrar, prever y dotar de sentido a fenómenos tan complejos como los eclipses ilustra tanto su dominio de los ciclos astronómicos como la importancia que atribuían a los fenómenos celestes.

Y aunque gran parte de su legado se perdió tras la colonización, los fragmentos que han sobrevivido –como la enigmática tabla de eclipses– continúan sorprendiendo a quienes los estudian hoy.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de Science Advances, ORF, IFL Science y The Conversation.

Deutsche Welle: DW.COM – Ciencia y Tecnologia