Ciencia y Tecnología

Burbujas de vida primitiva en los mares de metano de Titán: la hipótesis que puede resolver el misterio

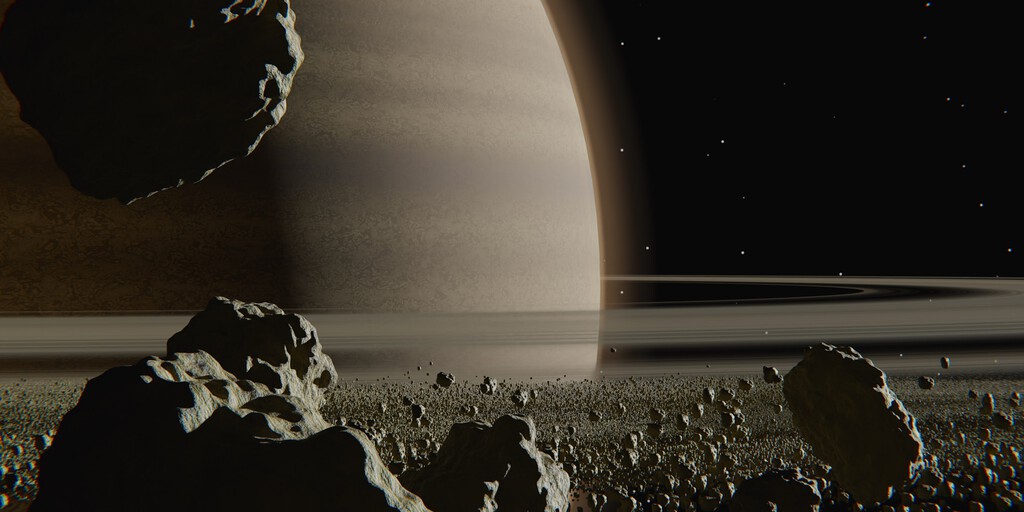

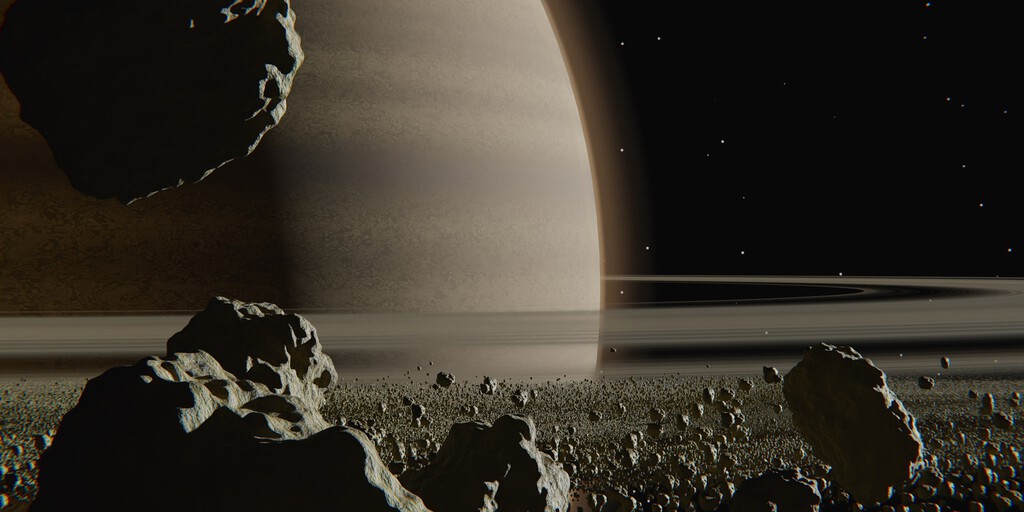

En los confines del sistema solar, a más de 1.400 millones de kilómetros de distancia, orbita Titán, la luna más grande de Saturno. Un satélite con una atmósfera densa y anaranjada con temperaturas que rondan los -180 ºC, pero a pesar de esto destaca por tener nubes, lluvia, ríos, lagos y mares. Ahora ya tenemos encima de la mesa las primeras teorías de cómo se estaría formando vida allí.

Una primera teoría sólida. Durante años, los científicos se han preguntado si en este entorno tan exótico podía surgir la vida. Ahora, un nuevo estudio publicado en el International Journal of Astrobiology propone un mecanismo detallado y plausible sobre cómo podrían estar formándose ahora mismo las primeras estructuras precursoras de la vida o protocélulas en sus gélidos lagos de metano.

El primer ingrediente de la vida. Para que la vida comience, necesita una frontera. Algo que separe un ‘dentro’ químico de un ‘afuera’ caótico. En el caso de los humanos, esa frontera es la membrana celular, una bicapa lipídica que delimita la formación de las vesículas. Algo que según el consenso científico es un paso clave y precio a la aparición de la vida.

La gran pregunta es si algo similar podría ocurrir en un lugar sin agua líquida como Titán. La respuesta, según los autores del estudio, es un rotundo sí.

Una molécula clave. Para afirmar algo de manera tan categórica lo más importante son unas moléculas anfifílicas. Son compuestos con una cabeza polar y una cola no polar, como los lípidos de nuestras membranas. De esta manera, esta estructura permite autoensamblarse formando las membranas que den lugar a las vesículas.

En la atmósfera de Titán, la radiación solar y las partículas energéticas bombardean constantemente el nitrógeno y el metano, creando una sopa de moléculas orgánicas complejas. Entre ellas se encuentran los nitrilos orgánicos que tienen precisamente esta naturaleza anfipática y podrían actuar como los ladrillos de estas membranas primigenias en un entorno no polar como el metano líquido.

Un mecanismo simple. El estudio no solo postura que estas membranas pueden existir, sino que propone un mecanismo sorprendentemente simple y elegante para su formación, impulsado por el propio clima de Titán. Este proceso empieza cuando los compuestos anfipáticos creados en la atmósfera caen y se acumulan en la superficie de los lagos de metano, formando una delgada película de una sola capa, como si fuera aceite sobre el agua.

Cuando las gotas de lluvia de metano golpean la superficie del lago, provoca salpicaduras. Estas lanzan al aire aerosoles o pequeñas gotas secundarias del propio lago que vuelven a caer al lago. Al entrar en contacto, su envoltura de una capa se fusiona con la película de una capa del lado que ya estaba ahí presente y se forma lo que estábamos buscando: la membrana de doble capa.

De esta manera, se crea una vesícula perfectamente formada que queda dispersa en el metano líquido, y a estas hipotéticas vesículas de Titán se les ha llamado ‘azotosomas‘.

De burbujas inestables a una evolución primitiva. Inicialmente, estas vesículas serían solo ‘cinéticamente estables’, es decir, temporales. Pero aquí es donde el proceso se vuelve aún más fascinante, ya que el estudio postura que una vez formadas estas vesículas empezarían a interactuar con otras moléculas orgánicas disueltas en el lago.

Aquellas vesículas que por azar capturen e integren en su membrana otros anfífilos que las hagan más estables, sobrevivirán más tiempo. Esto daría lugar a una especie de selección natural a nivel molecular: las poblaciones de vesículas más estables perdurarían y se acumularían, mientras que las menos estables se desharían.

Este proceso de competición y selección podría dar lugar a una forma primitiva de evolución, donde las vesículas desarrollan una “memoria composicional” basada en las moléculas que las hacen más robustas. Es un paso gigantesco que podría llevar a estructuras cada vez más complejas y funcionales, auténticas protocélulas.

Cómo las encontraremos. Todo esto es una hipótesis brillante, pero hay que revisar si es cierto. La respuesta está en futuras misiones espaciales. Una de las esperanzas está puesta en la gran misión Dragonfly de la NASA, un dron del tamaño de un coche que volará por la atmósfera de Titán a partir de mediados de la década de 2030 para analizar diferentes lugares de su superficie.

Con tecnología avanzada. Los autores proponen un instrumento ideal para realizar esta investigación: un dispositivo láser. Lo ideal sería que contara con espectroscopia Raman, una técnica que analiza la composición química de las moléculas. Usando nanopartículas metálicas para amplificar la señal de forma masiva podría identificar la naturaleza exacta de los anfipáticos que forman las vesículas, incluso en concentraciones muy bajas.

También debería contar con dispersión de luz combinada. Una técnica que permite apuntar un láser al líquido y midiendo como se dispersa la luz, detectar la presencia de partículas suspendidas, determinar su tamaño y, al observar cómo se asientan con el tiempo, diferenciar las vesículas de partículas de polvo o hielo.

Historia en la astrobiología. Si una misión como Dragonfly encontrara estas vesículas, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astrobiología. No confirmaría la existencia de vida, pero sí demostraría que los primeros pasos hacia la complejidad y el orden, las condiciones previas para la vida (abiogénesis), pueden darse en el universo en condiciones radicalmente distintas a las de la Tierra.

Imágenes | Alessandro Ferrari

En Xataka | En 1995, la NASA se puso a drogar arañas con anfetaminas, marihuana y la más devastadora: cafeína

–

La noticia

Burbujas de vida primitiva en los mares de metano de Titán: la hipótesis que puede resolver el misterio

fue publicada originalmente en

Xataka

por

José A. Lizana

.

En los confines del sistema solar, a más de 1.400 millones de kilómetros de distancia, orbita Titán, la luna más grande de Saturno. Un satélite con una atmósfera densa y anaranjada con temperaturas que rondan los -180 ºC, pero a pesar de esto destaca por tener nubes, lluvia, ríos, lagos y mares. Ahora ya tenemos encima de la mesa las primeras teorías de cómo se estaría formando vida allí.

Una primera teoría sólida. Durante años, los científicos se han preguntado si en este entorno tan exótico podía surgir la vida. Ahora, un nuevo estudio publicado en el International Journal of Astrobiology propone un mecanismo detallado y plausible sobre cómo podrían estar formándose ahora mismo las primeras estructuras precursoras de la vida o protocélulas en sus gélidos lagos de metano.

El primer ingrediente de la vida. Para que la vida comience, necesita una frontera. Algo que separe un ‘dentro’ químico de un ‘afuera’ caótico. En el caso de los humanos, esa frontera es la membrana celular, una bicapa lipídica que delimita la formación de las vesículas. Algo que según el consenso científico es un paso clave y precio a la aparición de la vida.

En Xataka

La NASA tiene la misión urgente de colocar un reactor de fisión en la Luna. Y no tiene nada que ver con la ciencia

La gran pregunta es si algo similar podría ocurrir en un lugar sin agua líquida como Titán. La respuesta, según los autores del estudio, es un rotundo sí.

Una molécula clave. Para afirmar algo de manera tan categórica lo más importante son unas moléculas anfifílicas. Son compuestos con una cabeza polar y una cola no polar, como los lípidos de nuestras membranas. De esta manera, esta estructura permite autoensamblarse formando las membranas que den lugar a las vesículas.

En la atmósfera de Titán, la radiación solar y las partículas energéticas bombardean constantemente el nitrógeno y el metano, creando una sopa de moléculas orgánicas complejas. Entre ellas se encuentran los nitrilos orgánicos que tienen precisamente esta naturaleza anfipática y podrían actuar como los ladrillos de estas membranas primigenias en un entorno no polar como el metano líquido.

Un mecanismo simple. El estudio no solo postura que estas membranas pueden existir, sino que propone un mecanismo sorprendentemente simple y elegante para su formación, impulsado por el propio clima de Titán. Este proceso empieza cuando los compuestos anfipáticos creados en la atmósfera caen y se acumulan en la superficie de los lagos de metano, formando una delgada película de una sola capa, como si fuera aceite sobre el agua.

Cuando las gotas de lluvia de metano golpean la superficie del lago, provoca salpicaduras. Estas lanzan al aire aerosoles o pequeñas gotas secundarias del propio lago que vuelven a caer al lago. Al entrar en contacto, su envoltura de una capa se fusiona con la película de una capa del lado que ya estaba ahí presente y se forma lo que estábamos buscando: la membrana de doble capa.

De esta manera, se crea una vesícula perfectamente formada que queda dispersa en el metano líquido, y a estas hipotéticas vesículas de Titán se les ha llamado ‘azotosomas’.

De burbujas inestables a una evolución primitiva. Inicialmente, estas vesículas serían solo ‘cinéticamente estables’, es decir, temporales. Pero aquí es donde el proceso se vuelve aún más fascinante, ya que el estudio postura que una vez formadas estas vesículas empezarían a interactuar con otras moléculas orgánicas disueltas en el lago.

Aquellas vesículas que por azar capturen e integren en su membrana otros anfífilos que las hagan más estables, sobrevivirán más tiempo. Esto daría lugar a una especie de selección natural a nivel molecular: las poblaciones de vesículas más estables perdurarían y se acumularían, mientras que las menos estables se desharían.

Este proceso de competición y selección podría dar lugar a una forma primitiva de evolución, donde las vesículas desarrollan una “memoria composicional” basada en las moléculas que las hacen más robustas. Es un paso gigantesco que podría llevar a estructuras cada vez más complejas y funcionales, auténticas protocélulas.

Cómo las encontraremos. Todo esto es una hipótesis brillante, pero hay que revisar si es cierto. La respuesta está en futuras misiones espaciales. Una de las esperanzas está puesta en la gran misión Dragonfly de la NASA, un dron del tamaño de un coche que volará por la atmósfera de Titán a partir de mediados de la década de 2030 para analizar diferentes lugares de su superficie.

Con tecnología avanzada. Los autores proponen un instrumento ideal para realizar esta investigación: un dispositivo láser. Lo ideal sería que contara con espectroscopia Raman, una técnica que analiza la composición química de las moléculas. Usando nanopartículas metálicas para amplificar la señal de forma masiva podría identificar la naturaleza exacta de los anfipáticos que forman las vesículas, incluso en concentraciones muy bajas.

En Xataka

Si EEUU llegó a la Luna en 1969, ¿por qué le preocupa tanto que China adelante a la NASA? Fácil: por los recursos en juego

También debería contar con dispersión de luz combinada. Una técnica que permite apuntar un láser al líquido y midiendo como se dispersa la luz, detectar la presencia de partículas suspendidas, determinar su tamaño y, al observar cómo se asientan con el tiempo, diferenciar las vesículas de partículas de polvo o hielo.

Historia en la astrobiología. Si una misión como Dragonfly encontrara estas vesículas, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astrobiología. No confirmaría la existencia de vida, pero sí demostraría que los primeros pasos hacia la complejidad y el orden, las condiciones previas para la vida (abiogénesis), pueden darse en el universo en condiciones radicalmente distintas a las de la Tierra.

Imágenes | Alessandro Ferrari

En Xataka | En 1995, la NASA se puso a drogar arañas con anfetaminas, marihuana y la más devastadora: cafeína

– La noticia

Burbujas de vida primitiva en los mares de metano de Titán: la hipótesis que puede resolver el misterio

fue publicada originalmente en

Xataka

por

José A. Lizana

.